Kebijakan Hukum Pengembangan Desa Cerdas Di Indonesia

OPINI

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., ASN di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

2/4/20257 min baca

JAKARTA - Secara konstitusional, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk konkret dari upaya NKRI dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah melaksanakan suatu pembangunan nasional (Agusta, 2014). Adapun lokus prioritas pembangunan yang tercantum dalam arah kebijakan pembangunan, nasional, secara substansi tidak terlepas dari fokus kepada pembangunan desa (Muta’ali, 2016). Arah kebijakan pembangunan yang difokuskan terhadap desa dalam pembangunan nasional tersebut pada prinsipnya yaitu untuk mewujudkan kemandirian desa (Irawan, 2014).

Kemandirian Desa

Konsep kemandirian desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada prinsipnya tidak secara eksplisit mengakui adanya konsep otonomi desa, termasuk otonomi asli, melainkan terdapat penegasan mengenai kemandirian desa atau desa mandiri. Konsep desa mandiri dalam UU Desa dimaksudkan untuk menggantikan konsep otonomi desa, sebab konsep otonomi desa cenderung diidentikkan dengan konsep Daerah Otonom Tingkat III yang harus dihindari. Konsep kemandirian tersebut yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf i Undang UU Desa yang menyebutkan bahwasanya salah satu dari asas pengaturan desa yaitu berasaskan kemandirian. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Kegiatan tersebut yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Desa bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pembangunan Desa

Merujuk Pasal 1 angka 8 UU Desa disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kemudian ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa bahwa pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagikehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan desa yang ditujukan untuk mewujudkan kemandirian desa, Lukman Santoso AZ menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) strategi yang dapat diimplementasikan, yaitu (Az, 2021):

Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Membangun sinergitas antar-aktor sebagai kunci pelaksanaan implementasi UU Desa. Perlu ada penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk Non-Government Organization (NGO)/LSM, Dunia Usaha, Universitas, dan Media.

Pembangunan Ekonomi Lokal Mandiri Berbasis Produksi. Hai ini akan menunjang upaya penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.

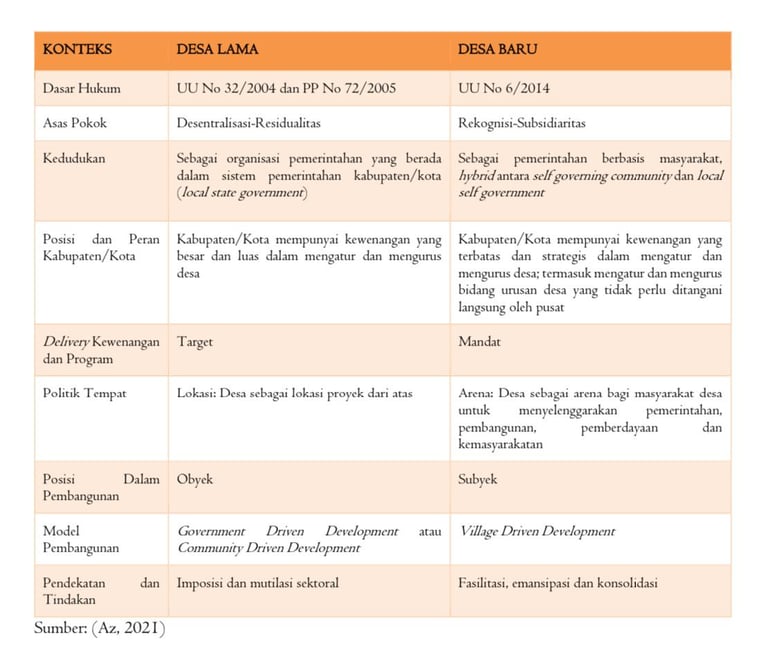

Percepatan penyaluran dan penggunaan Dana Desa dalam menggerakkan sektor rill ekonomi desa. Dilihat dari pergeseran paradigma desa lama ke paradigma desa baru, pada dasarnya telah termanifestasi adanya orientasi pembangunan desa yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa berdasarkan UU Desa, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Model VDD juga mendorong lembaga masyarakat untuk mewadahi pelayanan pembangunan yang efisien di tingkat rumah tangga, lingkungan, dan desa. Sehingga pembangunan di desa dapat berjalan dengan terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan dari sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan desa (Sukiyono et al., 2019).

Konsep Desa Cerdas

Mengacu dalam Pasal 112 ayat (4) UU Desa, disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan perdesaan. Pada praktiknya, pembangunan desa dilaksanakan berbasis teknologi informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3) UU Desa yang menyebutkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah. Perangkat SID tersebut meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Dalam perkembangannya kemudian, Pemerintah mengembangkan suatu konsep Desa Cerdas (Smart Village). Pada dasarnya, Desa Cerdas mengadopsi komponen-komponen dari konsep Smart City dengan skala yang lebih kecil yaitu pada wilayah desa (Lakshmanan & Kalyanasundaram, 2022).

Dalam implementasinya, Desa Cerdas dimaksudkan sebagai jalan untuk pencapaian pembangunan desa berkelanjutan (Adamowicz & Zwolinska-Ligaj, 2020). Secara empiris, desa cerdas bukan merupakan suatu konsep baru karena sudah diterapkan di beberapa negara. Denmark melakukan optimasi di bidang lingkungan. Sedangkan Korea Selatan fokus di bidang pelayanan publik dan di bidang teknologi informasi. Sedangkan di India, mengembangkan konsep smart village diorientasikan untuk mendorong desa-desa di India agar beranjak dari kondisi keterbelakangannya. Konsep smart city yang diadaptasikan dalam konsep smart village memiliki 6 (enam) indikator, yaitu Ekonomi Cerdas (Smart Economy), Masyarakat Cerdas (Smart People), Kehidupan Cerdas (Smart Living), Mobilitas Cerdas (Smart Mobility), Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) dan Lingkungan Cerdas (Smart Environment) (Nurjaman et al., 2018). Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi digital/teknologi informasi, pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menetapkan instrumen kebijakan sebagai panduan umum dalam pengembangan Desa Cerdas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas (Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas).

Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas, disebutkan bahwa Desa Cerdas adalah konsep perencanaan pembangunan yang memanfaatkan data berbasis teknologi digital, adapun pendekatan pembangunan Desa Cerdas yaitu mengkonsolidasikan kewenangan yang ada di desa melalui 6 (enam) pilar Desa Cerdas yaitu sebagai berikut:

Masyarakat Cerdas Investasi dalam keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan;

Ekonomi CerdasTeknologi digital menjadi alat bantu dalam membuka akses pasar dan informasi, serta jalur produksi dan distribusi;

Tata Kelola Pemerintahan Cerdas Teknologi digital mendukung tersedianya layanan dasar secara efektif dan layanan publik;

Lingkungan Cerdas Teknologi digital mendukung tujuan pelestarian lingkungan melalui konservasi dan peningkatan kesadaran mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan efisien;

Kehidupan Cerdas Difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial-budaya; dan;

Mobilitas Cerdas Teknologi digital dapat meningkatkan keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Konsep Hukum Pengembangan Desa Cerdas

Secara konseptual, esensi penting dalam pengembangan Desa Cerdas sebagaimana diatur dalam Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas yaitu adanya kegiatan utama Desa Cerdas, yang terdiri atas:

Pendampingan Desa Cerdas, merupakan bentuk pendampingan yang dibutuhkan dalam mengembangkan Desa Cerdas untuk mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pencapaian 6 (enam) pilar Desa Cerdas:

Peningkatan Kapasitas, merupakan suatu proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi, yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi sehingga individu, kelompok, atau organisasi dapat beradaptasi menghadapi era disrupsi teknologi;

Ruang Komunitas Digital Desa, merupakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menciptakan solusi-solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Ruang komunitas digital desa ini disiapkan oleh desa;

Jejaring Desa Cerdas, merupakan langkah kolaborasi yang untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mencapai tujuan Desa Cerdas sesuai dengan kewenangan desa (Jenar, 2024);

Monitoring dan evaluasi, merupakan kegiatan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pada setiap tahapan dalam desa cerdas, serta menemukan solusi terhadap setiap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan desa cerdas.

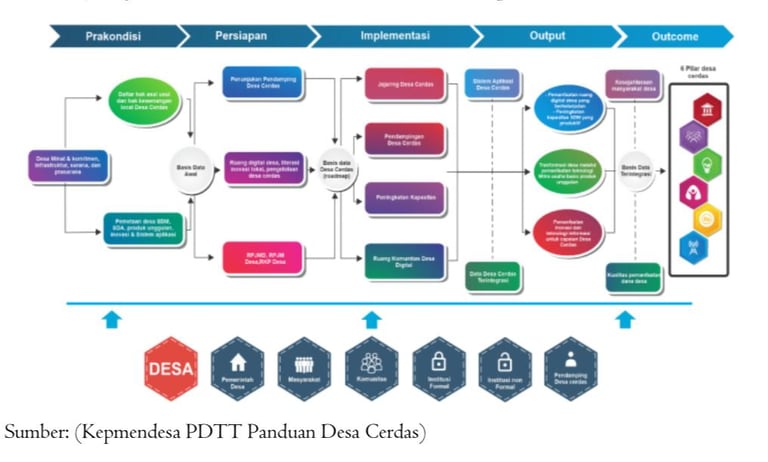

Adapun langkah dalam pengembangan desa cerdas adalah sebagai berikut: 1) Prakondisi; 2) Persiapan; 3) Implementasi; 4)Output; dan 5) Outcome. Kegiatan pengembangan Desa Cerdas mulai dari poin 1 sampai dengan 5 merupakan sebuah ekosistem agar Desa Cerdas dapat berkembang sesuai dengan tujuannya. Untuk lebih lanjut, gambaran ekosistem Desa Cerdas ditampilkan dalam gambar di bawah ini.

Mengacu dalam Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas inilah, maka diharapkan penerapan pembangunan desa berbasis teknologi informasi sebagaimana ditentukan UU Desa dapat mendorong terwujudnya kemandirian desa di Indonesia.

Referensi:

Adamowicz, M., & Zwolinska-Ligaj, M. (2020). The “smart village” as a way to achieve sustainable development in Rural Areas of Poland. Sustainability (Switzerland), 12(16). https://doi.org/10.3390/su12166503

Agusta, I. (2014). Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan. Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Az, L. S. (2021). Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera (I). Zahir Publishing.

Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Hastowiyono, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) (1st ed.). http//www. forumdesa.org.

Irawan, N. (2014). Data Untuk Kebijakan. In I. Agusta & Fujiartanto (Eds.), Indeks Kemandirian desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan (pp. 1–12). Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jenar, S. (2024). Konsep Otonomi Desa dan Kewenangan Desa. In A. Iftitah (Ed.), Hukum Tentang Desa. Sada Kurnia Pustaka.

Lakshmanan, V. I., & Kalyanasundaram, S. (2022). Smart Village – Concept and Intended Benefits. In V. I. Lakshmanan, A. Chockalingam, V. K. Murty, & S. Kalyanasundaram (Eds.), Smart Villages: Bridging the Global Urban-Rural Divide (p. 20). Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/inger.com/book/10.1007/97

Muta’ali, L. (2016). Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perspektif Keuangan) (Nasrudin (ed.); 2nd ed.). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.

Nurjaman, R., Syah, R. F., Suryanto, & Wijayanti, S. W. (2018). Pengembangan Model Desa Cerdas (R. Nurjaman & R. F. Syah (eds.)). Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.

Sukiyono, K., Widiono, S., Nabiu, M., Yuliarso, M. Z., Priyono, B. S., Osira, Y., Arianti, N. N., Novanda, R. R., Putri, R. R., & Miftahuljanah. (2019). Jejak Indeks Desa Membangun 2015 - 2019. In K. Sukiyono & D. Noviansyah (Eds.), Pusdatin Balilatfo Kemendesa PDTT (1st ed.). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Artikel ini pertama kali diterbitkan di Buletin Lex et Veritas Vol. 1 No. 1 Januari 2025.

Pada konteks model pembangunan yang digerakkan oleh desa (Village Driven Development - VDD) sebagaimana dimaksuddalam UU Desa, dapat dipahami bahwa model pembangunan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah pembangunan desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat desa, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara efektif, sehingga dapat menyelesaikan masalah pembangunan dalam perspektif jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Adapun pendekatan dari model pembangunan VDD didasarkan pada kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan mata pencaharian dari masyarakat desa.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami arah kebijakan dalam pembangunan desa berbasis teknologi informasi sebagaimana ditentukan UU Desa merupakan ratio legis pembentukan kebijakan hukum dalam pengembangan Desa Cerdas (Smart Village) di Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas (Kepmendesa PDTT Panduan Desa Cerdas).

IKAHUM Atma Jogja

Ikahum Atma Jogja adalah ikatan alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang solid, berdedikasi untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan berkontribusi pada almamater dan pengembangan hukum serta masyarakat.

KONTAK:

bergabung dengan ikahum atma jogja

sekretariat@ikahumatmajogja.id

+62 812 1414 9719

© 2025 IKAHUM ATMA JOGJA